« Je le revois, je l’imagine… »

Les internautes les plus curieux auront trouvé quelques infos éparses sur Christopher Laird, mais jusqu’à présent, aucun espace ne lui était consacré.

Cette injustice est maintenant réparée et je remercie Christopher pour la confiance qu’il m’a accordée.

Le public est versatile, les gloires se font et se défont au gré des époques et la mémoire collective ne retient que des bribes du flot de créations d’artistes aux carrières plus ou moins courtes.

Il suffit quelques fois d’un seul titre pour remplir une vie, artistiquement et financièrement. Parfois, une discographie prolifique ne trouve qu’un public confidentiel et peu d’écho médiatique. Chacun trouvera moult exemples qui illustrent ces situations.

Entre ces deux cas de figure, on trouve Christopher Laird : avec une discographie composée d’une vingtaine de 45 tours et quatre 33 tours, l’accueil chaleureux d’un vaste public populaire et la couverture médiatique ad hoc, Christopher avait toutes les cartes en main.

Ajoutons à cela un talent pour écrire et composer des chansons qui font mouche, une habilité pour les habiller en assurant parfois toute l’orchestration, une allure et une voix dont il sait jouer avec beaucoup de musicalité ; oui, vraiment, Christopher Laird est sans doute un des chanteurs les plus talentueux et attachant de la décennie 70.

Et pourtant, 40 ans après, le public l’a oublié.

Peut-être parce qu’à un moment, Christopher a manqué un rendez-vous avec son public français.

Mais commençons l’histoire par le début.

Christopher Laird nait le 19 décembre 1952 à Genève. Il est le deuxième enfant de Steve Laird et Jacqueline Cummins.

Steve est un journaliste et scénariste célèbre et influant dans les milieux médiatique et politique. Les relations de son père ont permis à Christopher de rencontrer, alors qu’il n’était qu’un enfant, des personnalités de tout premier plan comme Charles De Gaulle ou John Kennedy. Amoureux de musique et particulièrement du jazz, Steve Laird est à l’origine de la carrière d’artistes tels que Aretha Franklin ou le Golden Gate Quartet. Christopher se souvient de sa rencontre avec Stéphane Grapelli chez le dessinateur Lap, il avait 14 ans.

Lorsque, quelques années plus tard, Grapelli a proposé à Christopher de jouer sur un de ses disques, la chose fut rendue impossible pour une bête histoire de droits de maisons de disques.

Jacky à cette époque est assistante d’Orson Wells. Elle rejoindra ensuite Jacques Tati, en tant que scripte sur « Mon oncle ». Son talent d’écrivain sera particulièrement apprécié et reconnu du grand public lors de la parution de son roman « End of innocence » en 1961.

Très jeune, Christopher s’intéresse à la musique. Le piano de son père constitue son premier contact musical mais c’est la guitare qu’il commencera à l’âge de 12 ans. Rapidement, le jeune Christopher jouera sur les terrasses de café. Pas très bien, mais l’aplomb de ce pré-ado lui permet d’attirer la sympathie de ce public improvisé. À cette époque, il chante du Dylan ou du Donovan, ses références musicales sont à chercher vers la folk song américaine.

Un américain à Paris

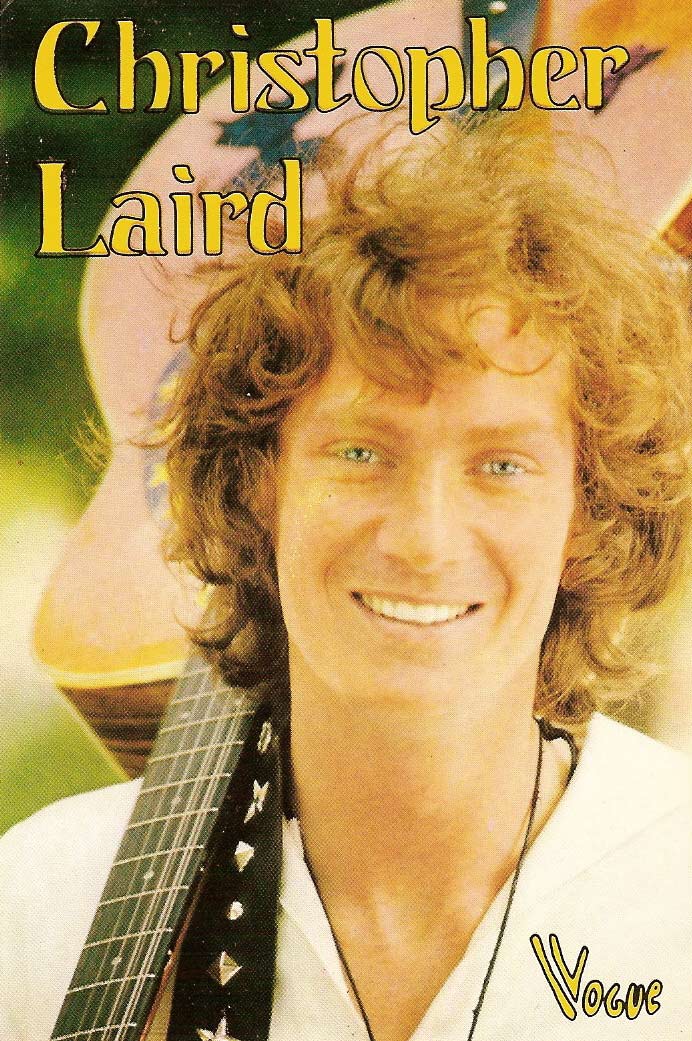

Lors d’une virée à Paris, une amie lui suggère de passer une audition dans une maison de disque. Dans le bottin, ils trouvent l’adresse de Vogue, la maison de disque de Dutronc et Antoine. Le rendez-vous est pris, plus comme un malentendu, mais qu’importe : quinze jours plus tard, Christopher Laird est recontacté pour envisager les premiers enregistrements. Nous sommes en 1969 et Christopher a 17 ans.

Un premier 45 tours avec le titre « Tes chaussettes sont à l’envers » lui offre un premier succès. Puis sortent les titres « Moi et ma petite amie » et « Alleluia en pyjama ». Les radios bombardent ce titre qui devient d’ailleurs numéro 1 au Canada. S’ensuit le titre « Je m’en vais à New York ». La presse est dithyrambique, on jauge le jeune prodige, le compare à Polnareff, lui promet une grande carrière. Conforté dans le choix de son poulain, Vogue lui fait enregistrer un premier 30 centimètres. Ce sera « Yes, I declare » paru en 1971 avec 13 titres dans le plus pur jus Lairdien.

Christopher partage avec les Martin Circus le même directeur artistique, Gérard Hugé, ainsi que les mêmes musiciens. Christopher compose, écrit et assure les guitares, basses, percussions, kazoo, washboard… L’enregistrement est réalisé en deux semaines. Dans cet album, Christopher ose tous les mélanges : pop-folk déglinguée, country, ballades, marches militaires, berceuses étranges…

Vogue donne carte blanche à Gérard et Christopher ; il faut dire que les chansons ont été rodées en gala et le public adhère au style déjanté du jeune homme-orchestre tel qu’il apparait dans le scopitone de « Moi et ma petite amie » produit la même année.

Porté par le succès des quatre 45 tours précédents, l’album reçoit un bon accueil auprès du public français et canadien. Christopher doit encore transformer l’essai pour devenir un chanteur incontournable… Et les occasions viendront.

« Petit homme, tu resteras prisonnier de l’immensité… »

Mais c’est en 1973 que sort le titre qui fera de Christopher un vrai chanteur populaire. « Petit homme » fait l’unanimité dans les radios, son matraquage sur les ondes propulse le titre en tête des hits parades. Il s’en écoule un million.

« Petit homme » marque une étape dans la carrière du chanteur. Le morceau est une ballade, il est donc moins sautillant que les succès précédents. La voix est plus posée, les arrangements plus enveloppants. Vogue et Gérard Hugé orientent Christopher vers un style plus universel sans toutefois le travestir.

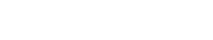

Christopher a 20 ans et en plus d’avoir fait ses preuves en tant qu’auteur compositeur et interprète, il a aussi le physique, l’exotisme et le sourire qui vont bien.

L’heure n’est plus aux analyses musicales auxquelles se prêtait le journaliste A.G. Aknin dans Pop Music.Tous les prétextes sont bon pour faire du papier dans les magazines des teenagers et Christopher se prête volontiers au jeu qui fera les pages colorées de Salut les Copains, Ok, Podium, Hit, Stéphanie, Mademoiselle Âge Tendre, Formule 1, Fleur Bleue… on le voit poser pour des jeux-concours, présenter des gadgets, des vêtements, des vélos, etc.

Le star system n’a fait qu’une bouchée du petit homme et de ses « 56 kg de bonne humeur » (SLC). Il n’empêche que Christopher Laird est à l’aise dans cet exercice et enchaine plus encore les succès, les galas et les passages télé.

En 1974 sortent deux titres emblématiques de la carrière du chanteur : « Je la revois, je l’imagine » et « Un clown ne pleure pas ».

Et l’accueil de son public est suffisamment enthousiaste pour envisager la sortie d’un deuxième album dans lequel figurera les derniers succès et quelques inédits. Gérard Hugé assure toujours la direction artistique, la femme de celui-ci, Evelyne Courtois (qui avait sévi en tant que chanteuse sous le nom de Pussy Cat dans les années 60) lisse les textes de Christopher qui a lâché le kazoo mais qui reste ici encore multi-instrumentiste pour l’enregistrement de ce disque.

Lorsque Christopher n’est pas en studio ou en gala, il joue et chante avec ses amis, loin des strass et des projecteurs : Jean-Michel Caradec, Joël Daydé, Pierre Groscolas, Serge Koolen, Georges Brassens…

« Georges, que faut-il faire pour durer dans la chanson ? » lui demande Christopher ? Et Brassens de répondre : « il faut manger des patates à l’eau, plus on mange des patates à l’eau et plus ça marche ! »

« C’est un amour fou, c’est un enfer au paradis… »

Au tournant des années 75-76 sortent trois 45 tours. « Elle est venue dans ma chanson », extrait de l’album, puis « Des tartines de baisers » et « Vivre une page d’amour » qui sera choisie pour la présélection de l’Eurovision 1976. Mais c’est Catherine Ferry qui partira aux Pays-Bas défendre les couleurs françaises.

Qu’importe, les titres marchent bien, vocalement, Christopher est plus à l’aise que jamais dans les chansons rythmiques comme dans les ballades et agrémente les unes avec ses onomatopées caractéristiques, les autres avec des passages en voix de tête faciles et élégants.

Ainsi, Christopher Laird s’installe dans le panorama de la variété française.

Trop peut-être à son goût : il n’a que 24 ans et n’a pas envie de s’engoncer dans un carcan musical trop réducteur.

Mais le moment des remises en question n’est pas venu.

Fin 1976 pourtant, un quatorzième 45 tours préfigure un nouveau tournant dans la carrière du chanteur. On retrouve en effet un Christopher Laird plus authentique, surtout dans le titre « Sur mon étoile » qui sera repris sur le troisième album.

« L’immensité d’un rêve sans voile et l’envie de décoller… »

Questionné sur ses projets de scène dans une interview de 1975, Christopher répondait : « L’Olympia, ça ne signifie plus rien, tout le monde y passe… ». Il n’empêche que lorsqu’Adamo lui propose de l’accompagner au printemps 77 pour 15 jours sur les planches de Bruno Coquatrix, Christopher ne dit pas non !

Il lui fallait de nouvelles chansons, un nouvel album.

Ce troisième album s’est fait dans la précipitation et c’est, semble t’il, une condition qui sied bien à Christopher Laird ! Fini la collaboration avec Evelyne Courtois, Christopher peaufine tout seul les textes. À l’instar de « Sur mon étoile », les chansons sont d’une poésie légère et les arrangements sont confiés à Eddy Schaff. Mais Christopher se réserve le soin d’habiller tout seul 5 chansons sur les 13 que compte l’album. Cette précision est d’ailleurs indiquée au dos du disque comme pour dire « Christopher peut s’occuper de tout, tout seul ! ».

Cet album révèle en tout cas une envie d’autonomie de la part de Christopher Laird. Sa liberté, il la prendra en quittant Vogue la même année, sans imaginer alors qu’il laissait derrière lui une famille qu’il ne retrouverait nulle part ailleurs…

Mais Christopher fait toujours les choses « au feeling » et après quelques pourparlers avec AZ et CBS, il retiendra Polydor pour la parution de son nouveau single « Lola dans sa Talbot » en 1978. Le titre est efficace et avec « La top star du Maroc bar » en face B, on tenait là les prémices d’un nouvel album… Mais, faute de promo, le titre n’a pas trouvé son public et la collaboration avec Polydor s’arrêta là.

Christopher rebondit dès l’année suivante avec une équipe de cadors : Jean Renard, son nouveau producteur le fait signer chez Philips pour « Break ok dawn », arrangé par Hervé Roy. Si Christopher nous a habitué depuis le début de sa carrière à chanter quelques titres dans sa langue natale, c’est la première fois qu’il sort un 45 tours en anglais pour son public hexagonal. L’accueil est mitigé et si ce titre disco marche bien dans les clubs et discothèques, il éloigne un peu plus encore Christopher des fans du « Petit homme »… Mais à ce moment là, il est quelque peu lassé de la variété française et a envie de s’orienter vers l’international.

« Je reviens dans une minute… »

Christopher aime les séances studios.

Et en la matière, c’est en 1981 qu’il va connaître l’ expérience la plus épanouissante de sa carrière. Ingo Schantz lui propose de produire un album pour Rockoko production. Le disque sort chez Teldec et sera enregistré en Allemagne. 14 titres enregistrés en 14 jours ! « Je ne me suis jamais autant donné ! » se souvient Christopher. Le résultat est à la hauteur de son enthousiasme !

On retrouve un Christopher Laird, débarrassé de tous ses carcans, qui nous livre un album résolument plus rock mais sans jamais se départir de son sens inné de la mélodie.

Vogue nous avait prévenu 4 ans plus tôt : Christopher sait tout faire et il nous le prouve ici ! En plus de la composition et de l’écriture, il assure l’intégralité des voix et des instruments. Le résultat est un trente centimètres d’excellente facture qui fonctionnera bien en Allemagne ainsi qu’en Grande Bretagne.

Mais, absurdité de la distribution, le disque ne franchira pas les frontières françaises.

Comme la guigne est contagieuse, la boite de prod. fait faillite et la carrière de ce disque est de fait écourté. Si Christopher ne devait avoir qu’un seul regret à cette époque, c’est de ne pas avoir répondu favorablement à l’invitation de Johnny Hammond, un ami de son père et producteur des premiers disques de Bob Dylan et de Leonard Cohen, qui lui propose alors de le produire aux États-Unis. Mais Christopher est déjà chargé de famille. Son fils ainé Terry est né en 1976. Christopher a deux autres enfants : Lucy, née en 1990 et Eliot en 1997.

Pendant ce temps, en France, le panorama musical change. Les années 80 vont voir débouler Goldman, Mylène Farmer, Jeanne Mas… Toute la variété française est un peu chamboulée : les valeurs sûres gagnent leurs lettres de noblesses, comme Souchon, Cabrel, Jonasz, les interprètes les plus frappés du sceau des années 70 tombent en désuétude, puis retournent dans l’anonymat, tels Pierre Charby ou Patricia Lavilla.

Même Claude François a été ringardisé pendant toute la décennie 80 avant de gagner son Panthéon.

Dans cet univers en pleine mutation, Christopher reste inaudible…

En 1983 sort chez Polydor «Two steps backwards » qui aurait mérité un peu plus de considération et en 1985, Jean Lahcene, le producteur des Forbans, mise sur « Venez toutes chez moi », un titre qui, si les programmateurs avaient daigné le passer, aurait sans doute ravivé le souvenir qu’on gardait de Christopher Laird : léger, drôle, inventif… peut-être un peu trop sage aussi, désabusé sans doute de savoir ne rien devoir attendre de plus avec cette nouvelle bouteille à la mer jetée à un public qui l’a déjà oublié. L’exubérance lunaire de Christopher Laird n’habite pas ce disque sur la pochette duquel il porte un cadenas autour du cou, comme pour signifier son asservissement à je ne sais quelle triste destinée de l’oubli.

Cette chanson là, c’est accompagné d’une guitare, d’une grosse caisse et d’un kazoo qu’on aurait aimé l’entendre interprétée par Christopher. Comme il y avait 15 ans et que l’aventure commençait…

On voudrait presque oublier l’ultime galette de 1991 de chez Trema. Non pas que « Esther, Jennifer » soit mauvaise, mais dans le flot de productions plus adéquates et mieux calibrées – car la musique est devenue alors un véritable business qui répond à des codes marketing aux référentiels établis par des cabinets d’audit- le titre passe évidemment inaperçu.

Dans ce disque, c’est la pochette qui nous en raconte plus que son contenu : Christopher Laird, vieilli sur une photo noir & blanc, où seuls ses yeux sont toujours aussi bleus. le sourire pincé, il semble nous dire « bye ! we had a good laugh ! » …

Christopher never returned.

Marc Dubouchet / 2015